ホームページリニューアルご担当者様必見 ホームページリニューアルのよくある失敗例!その原因と解決策を解説

- 公開日

2025.09.26

この記事は10分ほどで読めます

「多額の予算をかけたのに成果が出ない」「SEO順位が急落した」「制作会社との連携がうまくいかなかった」

過去のホームページリニューアルで、もしあなたがそんな苦い経験をお持ちなら、今まさに「今回は絶対に失敗できない」という強いプレッシャーを感じていることでしょう。Webサイトは企業の顔であり、事業成長を左右する重要なツールです。それだけに、リニューアルプロジェクトは大きな責任が伴い、失敗への懸念は計り知れません。

本記事は、過去の経験から学び、二度と失敗しないための具体的なノウハウを求めているWebご担当者様向けに、ホームページリニューアルで陥りがちな落とし穴を徹底的に解明し、その根本原因と、成功へ導くための実践的な解決策を解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたのリニューアルプロジェクトに対する不安は解消され、自信を持ってスムーズに進められるようになるでしょう。

目次

ホームページリニューアルで失敗する理由

なぜ、ホームページのリニューアルは失敗しやすいと言われるのでしょうか? 多くの企業が経験するリニューアルの失敗は、単なる運や偶然ではありません。実は、そこにはプロジェクトの複雑さ、関わる人々の多様な思惑、そしてWeb特有の専門性が絡み合った、明確な「理由」が存在します。

Webサイトは、会社の戦略、マーケティング、営業、広報、採用といった多岐にわたる部署の期待を背負っています。そのため、目的が曖昧になったり、関係者の意見が食い違ったり、技術的な課題を見誤ったりと、プロジェクトのあらゆるフェーズで問題が発生するリスクを抱えています。

特に、Webサイト構築の専門家ではない担当者にとって、何が正しくて何がリスクなのかを見極めるのは至難の業です。しかし、その失敗の理由とパターンを事前に理解しておくことで、未然にリスクを防ぎ、問題発生時にも冷静かつ迅速に対処できるようになります。

では、実際にどのような失敗が起きやすいのでしょうか。あなたの過去の経験や、現在抱えている不安と照らし合わせながら、具体的な失敗事例とその根本原因を見ていきましょう。

ホームページリニューアルの失敗例 【進行中の失敗】

リニューアルプロジェクトの進行中に発生する失敗は、その後の公開後の成果にも大きな影響を与え、担当者の精神的な負担も大きくなりがちです。特に「予算」「時間」「人(制作会社との連携)」に関するトラブルは、多くの担当者が経験する共通の悩みと言えるでしょう。

ホームページリニューアル前の準備不足

「サイトをリニューアルしたい」という漠然とした要望だけが先行し、その前段階で必要な準備を怠ることは、プロジェクト進行中のトラブルの最も大きな原因の一つです。

予算超過につながるケース

- 目的や要件が不明確なまま制作会社に見積もりを依頼し、後から機能追加やデザイン変更の要望が次々と発生。その結果、当初の見積もりを大幅に上回る追加費用が発生してしまう。

- 必要なコンテンツ(文章、画像など)の準備期間を考慮せず、公開が間近になってから慌てて外注し、急ぎの費用がかさむ。

スケジュール遅延につながるケース

- 社内での意思決定プロセスや承認フローが事前に決まっておらず、デザインや原稿の確認に時間がかかり、制作会社の作業がストップしてしまう。

- リニューアルのスコープ(どこまでやるか)が不明確なため、途中で追加機能の検討や方針変更が入り、スケジュールが伸びてしまう。

制作会社とのトラブルにつながるケース

- 運用のことを考えず制作を依頼してしまい、ホームページは新しくなったものの使い勝手の悪いホームページになって不満が残ってしまう。

- 費用を抑えた制作会社にした結果、原稿や構成案などの準備をほとんど自社ですることになり、プロの制作会社に依頼した意味がないと感じてしまう。

- 必要な依頼項目が予算に入っていないのを見落としていた。

- デザインについての要望もなく「おまかせ」で依頼したり、自社のメンバーの中でもイメージしているものが違ったりしたため、制作会社からのデザインにも「なんとなく違う」としか返せず、改善ポイントがまとまらず迷走した。

「こんな機能が欲しかった」「このデザインイメージではなかった」といったギャップは、リニューアル前の要件定義が曖昧だったことに起因することがほとんどです。具体的なゴールが共有されていないため、双方で認識のズレが生じ、不満や対立に発展することもあります。

準備不足やトラブルにならないために、ホームページのリニューアルの具体的な手順については以下記事で解説していますので参考にしてみてください。

ホームページ制作会社の選定誤り

リニューアルプロジェクトの成功は、パートナーとなる制作会社の選定にかかっていると言っても過言ではありません。しかし、この選定で誤ってしまうと、上記のような進行中のトラブルだけでなく、公開後の成果にも悪影響を及ぼします。

予算超過につながるケース

- 実績や提案内容を十分に比較検討せず、最安値の業者を選んだ結果、品質が低く、結局修正や再依頼で費用がかさんでしまう。

- 提案書の内容を鵜呑みにし、自社のニーズに合わない過剰な機能や技術を導入させられ、不要なコストが発生する。

スケジュール遅延やトラブルにつながるケース

- 「言われたことしかやらない」「専門用語ばかりで説明が分かりにくい」など、コミュニケーションが取りにくい制作会社を選んでしまうと、情報の伝達ミスや認識のズレが生じ、作業が滞りがちになります。

- 担当者の知識や経験が不足している制作会社では、予期せぬ技術的な問題が発生した際の対応が遅れ、プロジェクト全体が停滞してしまいます。

- RFP(提案依頼書)を準備せず、制作会社に「お任せ」してしまった結果、自社の課題や目的が正確に伝わらず、期待と異なるWebサイトができてしまうリスクも高まります。

制作のコストを抑えながらも、満足のいくリニューアルを成功させるポイントも含め、ホームページ制作会社の選び方については以下記事で解説しています。

ホームページリニューアルの失敗例【公開後の失敗】

プロジェクトが完了し、いざ新しいホームページが公開されても、担当者の不安は尽きません。特に、リニューアル後に期待した成果が得られない、最悪の場合は公開前よりも状況が悪化してしまうといった事態は、まさに「失敗」の烙印を押されることになりかねません。

リニューアルしても期待した効果が得られなかった

最も避けたい失敗の一つが、せっかく多大な時間と費用を投じてリニューアルしたにも関わらず、「問い合わせが増えない」「売上が上がらない」「コンバージョン率(CVR)が改善しない」など、具体的なビジネス成果に結びつかなかったケースです。これは、「なんとなく良さそうなサイト」を作っただけで、事業の課題解決に繋がっていなかったことを意味します。

既存サイトの課題や目標が不明確だった

期待した効果が得られなかった根本原因は、まさにこの点にあります。リニューアル前に「既存サイトのどこに問題があるのか」「新しいサイトで何を達成したいのか」が明確でなければ、制作会社も適切な提案ができません。結果として、見た目は新しくなっても、ユーザーやビジネスの課題を解決できない”ただのWebサイト”になってしまいます。明確なKGI(重要目標達成指標)やKPI(重要業績評価指標)が設定されていないと、効果測定もできず、改善のサイクルも回せません。

更新や保守のことを考えたリニューアルをしなかった

Webサイトは公開して終わりではありません。情報が古くなればユーザーは離れ、競合に差をつけられます。しかし、「リニューアルで手一杯で、その後のことまで頭が回らなかった」というケースは少なくありません。

更新のしにくさ

- 導入したCMSが複雑すぎて、社内で更新できる人が限られる、または外部に依頼せざるを得ず費用がかかる。

保守の負担増

- 独自性の高い複雑なシステムを導入した結果、ちょっとした不具合でも専門家でないと対応できず、修正費用がかさむ。セキュリティアップデートも頻繁に発生するため、その都度コストや手間が生じます。

これらの問題は、リニューアル時に運用・保守の視点が欠けていたために発生します。

例えば、リニューアル後に自社の実績やお役立ち情報を都度自分たちで更新したいと考えていた場合、CMSを導入してカスタム投稿ができるようにしておくとスムーズです。

運用体制の検討不足があった

「更新や保守のことを考えなかった」という問題は、突き詰めれば「運用体制の検討不足」に帰結します。リニューアル後のWebサイトを誰が、どのように更新し、管理していくのかという具体的な計画がなければ、せっかくの新しいサイトも情報の鮮度が落ち、やがて放置状態になってしまいます。担当者がいなかったり、知識が不足していたり、あるいは業務量が多すぎて手が回らなかったり…といった状況は、サイトの価値を低下させるだけでなく、企業の機会損失にも繋がりかねません。

見た目のデザインにこだわりSEOを意識しなかった

「デザイン重視」のリニューアルが裏目に出ることもあります。特に、WebサイトのリニューアルでSEOの検索順位が落ちることは、多くの担当者が最も恐れる事態でしょう。

デザイン先行のリスク

- 最新のWebデザインを取り入れること自体は悪いことではありませんが、ユーザーの視認性やアクセス性、そして検索エンジンのクローラーが理解しやすいサイト構造を無視したデザインは、ユーザビリティの低下やSEO評価の悪化を招きます。

SEO対策の知識不足

- リニューアル時にURL構造が大きく変わるにもかかわらず、301リダイレクト設定が不十分だったり、サイトマップの更新を忘れたりすると、検索エンジンは新しいサイトを正しく認識できず、検索順位が大幅にダウンする可能性があります。

ユーザビリティが低下した

リニューアル後のサイトが「おしゃれになった」「最新の技術が使われている」と感じても、実際にサイトを訪れたユーザーからは「以前の方が使いやすかった」「どこに情報があるか分からない」「ページの表示が遅くなった」といった声が上がることがあります。これは、リニューアルの際に、見た目の刷新や特定の機能追加にばかり目が行き、本来最も重視すべき「ユーザーが目的を達成しやすいか(ユーザビリティ)」「ユーザーが快適にサイトを利用できるか(ユーザーエクスペリエンス:UX)」という視点が欠けていたために起こります。結果として、サイトからの離脱率が高まり、ビジネス成果にも悪影響を及ぼしかねません。

失敗を避けるための具体的な解決策

過去の失敗パターンとその原因を理解した上で、いよいよ「二度と失敗しない」ための具体的な解決策に踏み込みましょう。あなたのリニューアルプロジェクトを成功に導くための、実践的なアプローチをご紹介します。

既存サイトの失敗した原因・課題を明確にしておく

リニューアル成功の第一歩は、過去の失敗や現状の課題から目を背けずに、徹底的に分析することです。

アクセス解析ツール(Google アナリティクスなど)の活用

どのページがよく見られているか、どこでユーザーが離脱しているか、どの流入経路が多いかなどを数値で把握します。

リニューアル後の目標設定の根拠にもなります。

制作会社に依頼する場合は、既存のWebサイト分析から依頼できる場合もあります。

ヒートマップツールやユーザーテスト

ユーザーが実際にサイトのどこをクリックし、どこを熟読しているか、どの部分で迷っているかを視覚的に把握できます。

競合サイト分析

競合がどのようなWeb戦略を取っているか、自社の強み・弱みを客観的に比較し、差別化のポイントを見つけます。

競合が獲得しているKWが何かを調べて、自社が獲得できていないものを対策するのも効果的です。

社内外へのヒアリング

営業担当者やカスタマーサポートの意見、顧客からの直接的な声を集め、サイトへの要望や不満を把握します。

ただし、何を優先するべきかはWeb担当者や社内メンバーが線引きをして決めるようにしましょう。

これらの分析を通じて、「なぜ前回のリニューアルはうまくいかなかったのか?」「現在のサイトの本当の問題点は何か?」を明確にすることで、今回目指すべきWebサイトの姿が具体的に見えてきます。

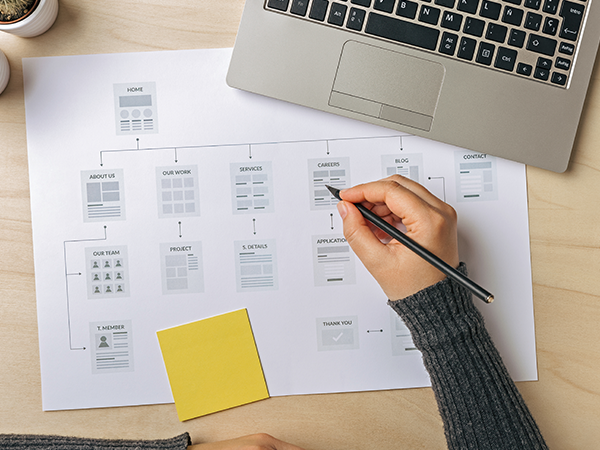

ホームページリニューアルの流れを把握しておく

プロジェクトの全体像を事前に把握しておくことは、進行中の予期せぬトラブルを減らし、スムーズな進行を可能にします。はじめてのリニューアル、あるいは過去に流れが分からず苦労した方は、ぜひこの機会にプロジェクトのロードマップを頭に入れておきましょう。

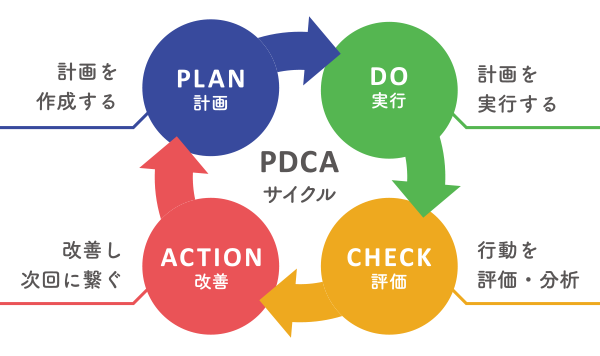

計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)のサイクル

Webサイトは公開して終わりではなく、常にPDCAサイクルを回し続ける必要があります。リニューアルの計画段階から、公開後の運用・改善までを見据えたスケジュールとタスクを理解しておくことが重要です。

Webサイトは公開して終わりではなく、常にPDCAサイクルを回し続ける必要があります。リニューアルの計画段階から、公開後の運用・改善までを見据えたスケジュールとタスクを理解しておくことが重要です。

各工程での担当者の役割と責任

自社、制作会社、その他関係者(サーバー会社、SEOコンサルタントなど)が、各フェーズで何を、いつまでに、誰が担当するのかを明確にしておくことで、責任の所在が不明確になる事態を防ぎます。

ホームページリニューアルの具体的な手順については以下記事で解説しています。

社内でのイメージや目的を統一しておく

ホームページリニューアルに関わる社内メンバーの中で、貴社の「目的」「目標」「課題」「求める機能やデザインの方向性」は事前に話し合っておきましょう。社内での意見がバラバラのままだと、制作会社に相談した際も意図した提案が出てきません。

優先したいこと(予算、スケジュール、クオリティ)、提案して欲しいことなど優先順位を決めておくと良いでしょう。そのためにも、RFP(提案依頼書)を用意することがおすすめです。

例えば、スケジュールが最重要なら、その期間で公開できる内容を提案してもらえたり、フェーズを分けた公開を提案してもらえたりします。また、予算が最重要なら、コスト削減のアドバイス(部分的に社内で対応する、ページボリュームや一部機能を減らすなど)をもらえることもあります。最初から予算が多く取れないケースもあると思いますので、欲張らずミニマムスタートする、ということも可能です。まずは社内での共通認識を持っておくことが重要です。

RFP(提案依頼書)の作り方は以下の記事で詳しくご紹介していますので参考にしてみてください。

コミュニケーションを取りやすいホームページ制作会社を選ぶ

ホームページリニューアルプロジェクトの成否は、パートナーである制作会社との連携にかかっています。もともと制作や運用を依頼していた会社に満足している場合は、課題も含めて理解が深いためそのまま依頼する方がリニューアルはスムーズです。

ただし、現状のパートナーに課題がある場合は他の制作会社も検討してみるのも良いでしょう。

過去に制作会社とのトラブルで苦労した経験があるなら、特にこの点を重視して選定しましょう。

RFP(提案依頼書)を活用する

貴社の「目的」「目標」「課題」「求める機能やデザインの方向性」を具体的に文書化し、制作会社に提示します。これにより、双方の認識のズレを防ぎ、貴社に最適な提案を引き出しやすくなります。

担当者の質を見極める

提案内容だけでなく、担当者の「コミュニケーション能力」「専門知識」「レスポンスの速さ」「課題解決への姿勢」を重視しましょう。専門用語を並べるだけでなく、貴社の課題に寄り添い、分かりやすく説明してくれる担当者かどうかが重要です。

実績と得意分野を確認する

単にWebサイト制作の実績があるだけでなく、貴社と同業種・同規模のWebサイト制作実績があるか、SEOやUI/UX改善に強いかなど、貴社の目的達成に貢献できる得意分野を持つ会社を選びましょう。

例えば、どんなにデザインが美しい制作実績があっても、小規模のWebサイト制作の実績しかない制作会社に、大規模のWebサイトリニューアルは荷が重いです。

また、同じ業界の制作実績がある場合は、業界ならではの必要なページ、注意する点などをアドバイスしてもらうこともできます。

複数社から相見積もりと提案を受ける

費用だけでなく、提案内容や担当者の対応を比較検討することで、貴社にとって最適なパートナーを見つけることができます。見積書と提案書、また運用もスムーズに依頼できそうかなど、しっかり見極めましょう。

ホームページ制作会社の選び方については以下の記事で解説しています。

ホームページリニューアル前にしっかり準備する

「準備不足」が多くの失敗の原因となる以上、このフェーズにどれだけ時間をかけられるかが、リニューアルの成否を分けます。

「準備不足」が多くの失敗の原因となる以上、このフェーズにどれだけ時間をかけられるかが、リニューアルの成否を分けます。

目的・目標・ターゲットの再確認

「誰に何を伝え、どういう行動を起こしてほしいのか」を明確にし、社内で共有します。KGI/KPI設定も必須です。

現状サイトの棚卸しとコンテンツ計画

既存コンテンツで残すべきもの、修正すべきもの、新規作成すべきものをリストアップし、必要な文章や画像、動画などの素材を洗い出します。SEO効果を最大化するためのコンテンツ戦略もここで練り上げます。

要件定義の徹底

新しいサイトに求める機能、デザインの方向性、システム要件などを具体的に文書化します。これにより、制作会社との共通認識を築き、手戻りを防ぎます。

予算とスケジュールの余裕を持った設定

予期せぬ事態に備え、バッファを持たせた予算とスケジュールを設定します。特に、社内での確認・承認期間は長めに見ておきましょう。

ホームページリニューアルの具体的な手順については以下記事で解説しています。

目的や目標を明確にし運用しやすいホームページにする

リニューアル後の効果を最大化し、長期的にサイトを成長させていくためには、以下の視点が不可欠です。

KGI/KPIに基づいたサイト設計

設定した目的と目標を達成するための導線設計、コンテンツ配置、機能(例:問い合わせフォーム、ダウンロード資料)を考慮します。単なる見た目ではなく、「成果に繋がる」設計を意識します。

ユーザーファーストなUI/UX

ターゲットユーザーが迷わず、ストレスなく目的を達成できるようなデザインと操作性を追求します。アクセス解析データやユーザーテストの結果を積極的に活用しましょう。

更新性の高いCMSの選定とカスタマイズ

社内のWeb担当者でも容易にコンテンツ更新や修正ができるCMS(WordPressなど)を選定し、貴社の運用体制に合わせたカスタマイズを行います。複雑すぎるCMSは、運用負荷増大の元凶となります。

運用や管理体制を明確にする

「リニューアルして終わり」ではないことを、プロジェクト関係者全員が認識する必要があります。公開後の運用こそが、Webサイトの真価を発揮させる鍵となります。

担当者と責任者の明確化

誰がサイトの更新、SEOのモニタリング、アクセス解析を行うのか、具体的な役割と責任を定めます。

運用フローとマニュアルの整備

コンテンツ更新の頻度、承認プロセス、トラブル発生時の対応フローなどを明確にし、社内マニュアルを作成します。これにより、担当者の異動や退職による属人化を防ぎます。

PDCAサイクルの導入

定期的にサイトのアクセス状況やKPI達成度を評価し、その結果に基づいて改善策を立案・実行するサイクル(PDCA)を確立します。Webサイトは常に「育てる」ものという意識を持ちましょう。

保守契約の見直し

セキュリティ対策、システムのアップデート、不具合対応など、保守内容と費用を明確にし、必要に応じて外部ベンダーとの契約を見直します。

失敗から学ぶ!ホームページリニューアルを成功させよう

ホームページリニューアルは、過去の失敗を恐れる必要はありません。むしろ、その経験から学び、今回紹介した具体的な失敗パターンと解決策を知ることで、あなたは誰よりも成功に近い担当者になれるはずです。

「失敗は成功のもと」とはよく言ったものですが、Webサイトのリニューアルにおいては「失敗から学んだ対策」がなければ、それはただの「失敗体験」で終わってしまいます。

今回のリニューアルは、貴社の事業をさらに成長させる大きなチャンスです。この記事が、あなたの不安を解消し、自信を持ってプロジェクトを推進するための一助となれば幸いです。

もし、「一人でこの全てを管理するのは不安だ」「より専門的な視点からのサポートが欲しい」とお考えでしたら、ぜひ一度私たちにシスコムにご相談ください。過去の失敗経験を理解し、貴社の課題に寄り添いながら、成功へと導く強力なパートナーとして、全面的にサポートさせていただきます。また、今のホームページの課題を明確にしたい、という場合は無料診断も承りますのでお気軽にご相談ください。