著作権の取り扱いについて正しく理解しよう 【必読】ホームページ制作における著作権の注意点

- 公開日

2023.05.30

この記事は10分ほどで読めます

ホームページの制作を外注するか、自分で制作するかを検討する中で、気になるのは使用するコンテンツの「著作権」ではないでしょうか。インターネット上には魅力的な音楽や画像などの素材が溢れていて、自社ホームページで使用したいと思うような素材も多くあるはずです。

しかし、それらの著作権がどこに帰属しているのかをしっかり理解しておかなければ「著作権法」に抵触し、トラブルに発展することもあるでしょう。本記事では、著作権について理解を深められるよう、著作権の定義や譲渡などさまざまな面で使える知識を解説します。

ぜひ、ご自身のホームページを安心して運用していくためにも参考としてください。

目次

著作権とは何か?

著作権とは、著作権法によって保護された、文芸や音楽・美術、映像など、さまざまな創作物に対して得られる権利を指します。著作者が、著作物を創り出した時点で自ずと獲得するのが、著作権です。

ただし、創作物と著作物は同義ではなく、下記4つの条件を満たしたものに限り、著作物として認められます。

・思想や感情が表現されたもの

・著作者の個性が表現されたもの

・何かを表現したもの

・文芸・美術・学術もしくは音楽の範囲に属したもの

つまり、これらの条件に当てはまらず、著作物でない場合には著作権が発生しないため、著作権侵害が起こらないといえます。

つまり、これらの条件に当てはまらず、著作物でない場合には著作権が発生しないため、著作権侵害が起こらないといえます。

しかし、大まかに著作物を作った人に与えられる権利だと考えていると、思わぬトラブルに見舞われる危険があるかもしれません。

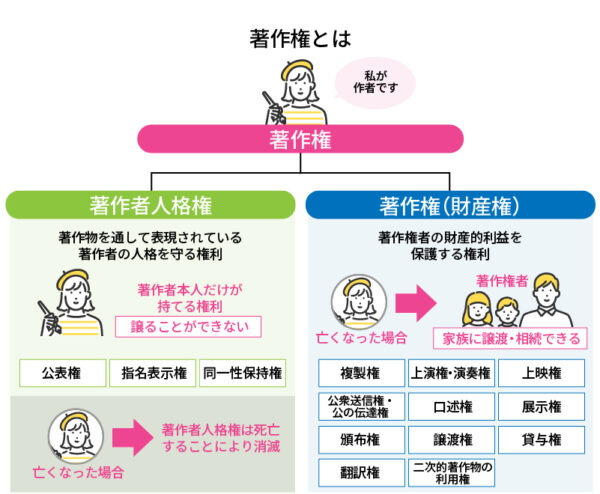

そこで、「著作者財産権」と「著作者人格権」に分けられる著作権についてどのようなものなのかを押さえておきましょう。

「著作者人格権」

著作者人格権とは、著作者のみが保有する権利で、譲渡・相続の対象にはなりません。

(著作者人格権の一身専属性)

第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

つまり、著作者人格権は、原則的に著作者が死亡することにより消滅します。著作者人格権の主な権利は以下です。

| 権利 | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| 公表権 | 第18条 | 著作物を公表するか否か。また、公表するならば方法やタイミングなどを決められる |

| 氏名表示権 | 第19条第1項 | 著作物を公表する際に、著作者名を表示するか否か。する場合は実名と変名のどちらを表示するのかを決められる |

| 同一性保持権 | 第20条第1項 | 著作者の意に反して勝手な著作内容の改変を認めない |

「著作者財産権」

著作者財産権とは、財産権の一つであることから、一部もしくはすべてを譲渡・相続できる権利になります。

(著作権の譲渡)

第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

著作物を第三者が利用したい場合には、著作物の著作権を所有している人の許可を得なければならず、著作者に限定されるわけではないということです。つまり、著作者が権利を譲渡した場合には、著作権者(譲渡された人)の承諾が必要です。

そして、著作財産権は、原則として著作者の死後70年間を保護期間とし、その後は「パブリック・ドメイン」として誰でも利用できるよう定められています。

著作者財産権の主な権利は以下です。

| 権利 | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| 複製権 | 第21条 | 著作物を有形的に再製できる(複写や録音・写真など) |

| 上演権・演奏権 | 第22条 | 著作物を公に演奏・上演・録画再生や、伝達できる |

| 上映権 | 第22条の2 | 著作物を公に映写できる |

| 公衆送信権・公の伝達権 | 第23条 | 著作物を自動公衆送信したり、放送したりして公に広められる |

| 口述権 | 第24条 | 小説などの文章で構成された著作物を朗読する・または口述を録音して再生するなどで公に広められる |

| 展示権 | 第25条 | 美術要素のある著作物や未発行の写真などの原作品を公に展示できる |

| 頒布権 | 第26条 | 著作権を持つ映画の複製物を販売したり貸与したりできる |

| 譲渡権 | 第26条の2 | 映画以外の著作物を公衆へ譲渡できる※適法に譲渡された場合、その先の譲渡には譲渡権は及ばない |

| 貸与権 | 第26条の3 | 映画以外の著作物を公衆へ貸与できる |

| 翻訳権 | 第27条 | 自分の著作物を翻訳など二次的著作物として創作できる |

| 二次的著作物の利用権 | 第28条 | 自分の保有する著作物から成る二次的著作物を利用する際に、二次的著作物の著作者と同一の権利を有する |

著作物の具体例

著作物には4つの要素が備わっている必要があるとお伝えしましたが、具体的な著作物にはどのようなものが挙げられるのでしょうか。それぞれにご紹介しましょう。

| ジャンル | 例 |

|---|---|

| 言語 | 脚本・小説・解説・川柳・論文・レポート・座談会の発言・講演など |

| 音楽 | 歌詞・楽曲など |

| 舞踊・無言劇 | バレエ・パントマイムなど |

| 美術 | 絵画・漫画・書物・美術工芸品・彫刻など |

| 建築 | 芸術要素のある建造物 |

| 地図・図形 | 地図・設計図・模型・立体模型など |

| 映画 | TVドラマ・ゲームソフト・ネット配信動画・映画など |

| 写真 | 写真 |

| プログラム | PCプログラム |

| 編集 | 新聞・辞書・百科事典 |

| データベース | PCで検索できる編集著作物 |

| 二次的著作物 | 楽曲の編曲・翻訳された小説などのコンテンツ |

著作権の侵害をするとどうなる?

著作権を侵害することはあってはならないことですが、もしも著作権を侵害した場合民事手続と刑事手続により賠償や罰則がある場合があります。もっとも、刑事手続による罰則は故意(わざと)に著作権を侵害した場合に限られますが、民事手続きによる賠償問題は故意でなくとも起こることがありますので注意が必要です。

そして、著作権侵害には下記の5つの条件を満たした場合に限り認められます。

・著作物だと認められる場合

・著作権が存続している場合

・依拠性を認められる場合

・類似性を認められる場合

・著作物利用の権利を有していない場合

1つでも当てはまらない場合には著作権侵害には該当しません。

また、民事上で行なわれる手続きには、「侵害の差し止め」「名誉回復措置」「損害賠償」「不当利得返還」の請求があります。

侵害の差し止め

侵害の差し止めとは、既に起こしているものや、これから起こすであろう侵害行為に対してやめるよう求めることを指します。

例えば、著作権違反に抵触した書籍の出版に際し、「書籍の出版の停止」「販売済みの書籍の回収」を求めることが挙げられます。

名誉回復措置

名誉回復措置とは、社会的影響の大きい著名人などが、著作権違反によって名誉や評判を著しく損ねた場合にそれらを回復させるような措置を求めることを指します。

例えば、著作権侵害に関する事実関係を明記した説明文の公表が挙げられます。

ただし、裁判所では名誉回復に関する措置は認められない傾向にあるため、必要に応じて双方の話し合いのもと、任意で行なわれるケースが大半です。

損害賠償

損害賠償は被害者が、損害の規模を金銭に換算して請求することを指します。

どの程度の損害であるかは被害者が証明しなければならず、法律上、損害額の算出が難しい場合は下記の3つの方法により算出することが認められます。

・ライセンス料相当

・著作権侵害者が儲けた金額

・商品価格×無断で譲渡した数

不当利得返還

不当利得返還とは、著作権侵害者は正当な理由なく利益を得た上に、被害者へ損失を与えたとして、得た利益を被害者へ返還しなければならないという民法上の規定を指します。

ただし、著作権侵害を指摘されるまで知らなかった場合には残っている利益分しか返還請求ができません。

ホームページ制作における著作権とは

著作物に対して発生する著作権ですが、ホームページにおける著作物に関しては判断が難しいものもあります。ホームページ制作においては、自社で制作する場合に発生する著作権は自社で保有するものと考えてよいため、判断は容易です。

ただし、外注して制作を進めてもらう場合、基本的にホームページの著作権は著作者である制作者(外注先)がもつことになります。しかし、要素によっては著作権による保護の範囲となるかの判断がしづらい場合があり、最終的な判断はケースによって裁判所の判断にゆだねられることも珍しくありません。

ホームページ制作において著作権が発生する条件

ホームページ制作において、すべての要素に著作権が発生するかといえば、そうではありません。先述した4つの項目である思想や感情、個性の表現物であることがキーワードとなります。例としてホームページ制作会社(外注)の著作物として認められる可能性が高いもの・低いものを確認してみましょう。

| ホームページ制作会社(外注)の 著作物として認められる可能性が高いもの | ホームページ制作会社(外注)の 著作物として認められる可能性が低いもの |

|---|---|

| ・テキスト ・イラスト ・写真などの画像 ・ドキュメント類(設計書)※内容による ・サイトのデザイン※制作者独自に制作したもの ・動画 ・音楽や効果音 ・コラムなど文章を構成するもの ・プログラムのソースコード ・データベース | ・HTML ・CSS ・サイトのデザイン※発注者の指示に従って制作したもの ・レイアウト ・グラフや表 ・キャッチコピー ・スローガン ・ドメイン ・プログラム言語 ・規約 ・アルゴリズム |

なお、分類したもののなかには前述した通り、ケースバイケースで裁判所の最終判断により決定される点に注意が必要です。

そして、写真に関しては自分で撮影したものであったとしても、写っている人物や物によっては肖像権や商標権の問題があります。キャッチコピーやドメインも、著作権侵害のリスクは低いものの、商標権侵害や、不正競争防止法違反のリスクがあるため、あわせて注意しましょう。

ホームページの著作権は誰のもの?

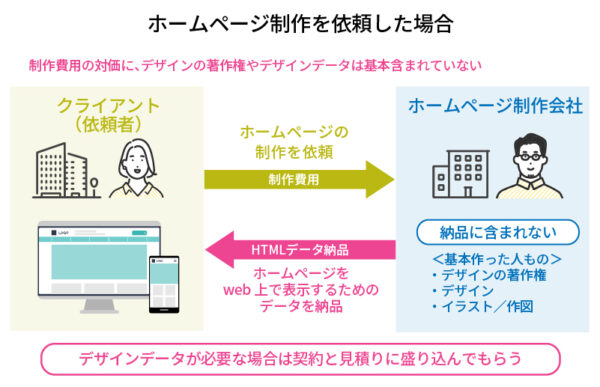

ホームページ制作を外注した場合、費用を払っているのだから発注者側にあるのではないかと考える方も少なくないでしょう。結論を述べると、それは誤りです。

著作権は著作物を制作した人に与えられる権利であるため、著作者が権利を保有します。つまり、いくら費用を払っていたとしても著作物の利用権はWeb制作者にあるのです。

そのため、原則として制作者はホームページの納品の際に、制作上のデータを発注者へ提供しません。

ホームページのコンテンツを会社パンプレットに転載したい場合は、ホームページと合わせてパンフレット制作も依頼できる制作会社を選ぶと素材の流用なども可能な範囲で対応してもらえます。

また制作後改変や別の制作会社への引継ぎなどを想定している場合は、有料で対応いただける場合もあるため、事前に要望を伝え契約の形態など内容を把握・納得されたうえで制作の依頼をされるのがよいでしょう。

POINT -ポイント-

ホームぺージを納品する時、制作したデータを依頼者に渡す必要は著作権上ありません。

しかし、有料でデータを譲渡することもあります。(ただ、著作者人格権は譲渡できません)

著作権を侵害しないために

著作権を侵害せずにホームページの制作をするには具体的に以下3つの方法があります。

それぞれに詳しく見ていきましょう。

・著作権譲渡契約の締結

・ライセンス契約の締結

・フリー素材の利用

著作権譲渡契約の締結

データの転用や変更を検討している場合は、著作権者であるWeb制作者と「著作権譲渡契約」の締結をすることで、著作者財産権を譲渡してもらえます。締結内容に細かく条件を加えることで財産権の一部のみを譲渡するなども可能なので、双方の納得のいく形で条約の締結を行ないましょう。

ただし、著作者人格権は譲渡できないことに注意する必要があります。

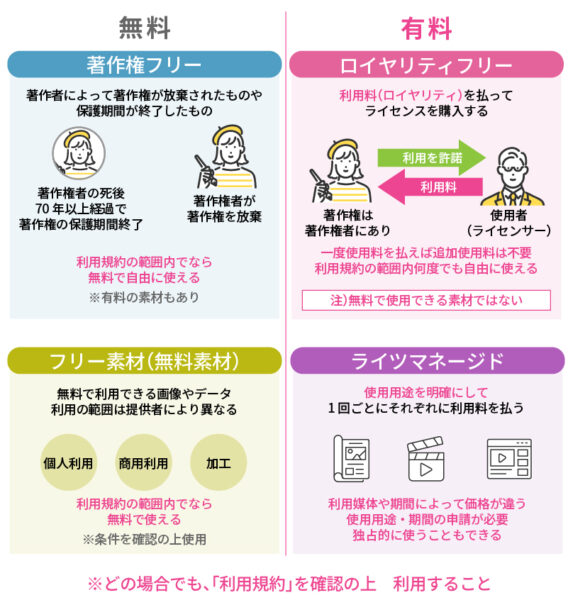

ライセンス契約の締結

著作権を自分が保持していないものを全く使用できないかというとそうではありません。著作権を守ったうえで著作物の利用を第三者がする場合には、著作権者から利用許諾を貰う必要があります。

また、利用許諾を受けた場合でも、利用範囲や利用期間、条件や使用料(ロイヤリティー)といったさまざまな取り決めをしなければなりません。それら内容の詳細を入れ込んだものをライセンス契約書として書面で交わして、内容を把握したうえで使用しましょう。

万が一、取り決めた範囲を超えた利用をしてしまうと著作権侵害となるため注意が必要です。

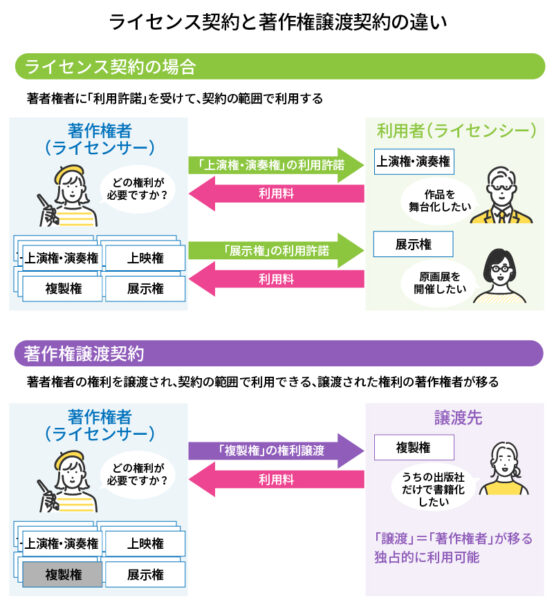

ライセンス契約と著作権譲渡契約の違い

著作物の利用を可能にする点においては同じであると考えがちな「ライセンス契約」と「著作権譲渡契約」の違いについて解説しましょう。

ライセンス契約は、著作権をもつ人が著作者または著作権者(ライセンサー)であるという点です。あくまでも許諾を受けた利用者(ライセンシー)は利用料を支払い、ライセンス契約で締結した条件のもとで著作権を保持せず、利用できます。また、ライセンス契約は複数人と締結できるため、1つの著作物に対して利用者が複数人存在することもあります。

一方、著作権譲渡契約は、著作者が著作権を手放して、譲渡することです。譲渡には譲渡金が必要となります。著作権譲渡契約により取り決めをした譲渡金を支払って譲渡すると、著作者の権利が譲渡された著作権者に移行するため、著作者は著作物の利用ができなくなります。

譲渡がよいか、ライセンス契約がよいかについては自社が「著作物の利用をどのように展開していくか」を基準として検討するのがよいでしょう。もちろん、ライセンス契約による利用料よりも著作権譲渡契約の譲渡金の方が高価となります。高価となる分、著作物の利用の制限がないため、利用したい範囲や期間などを総合的に見て検討するのがおすすめです。

そして、著作者の意向も十分に考慮しなくてはならないため、強引に譲渡やライセンスについて進めるのではなく、双方が納得できる形で契約の締結を行ないましょう。

フリー素材の利用

ホームページの制作において、フリー素材は便利であるため利用したい方も多くいることでしょう。フリー素材とは、著作者により他人の使用を許可された素材です。つまり、著作権がないわけではない点に注意しましょう。そして、フリー素材の利用の際には利用規約の確認を怠ってはいけません。なぜなら、利用規約の中には以下の7つのような条件が明記されている可能性があるからです。

・加工禁止

・私的利用に限る(営利目的・商用利用でない)

・クレジット表記必須

・素材掲載元リンクの表示必須

・画像所有者情報の記載必須

・フリー素材の人物像を口コミ欄で利用するなど虚偽としての使用は不可

・使用料(ロイヤリティー)の支払いにより使用可能

例えば、「私的利用に限る」のような内容が利用規約にあった場合、ホームページでの利用はできません。私的利用とは他人の目に触れることのない、個人所有のPCの表紙に設定するなどで利用しなければならず、たとえ個人サイトでの使用だとしても、個人サイトが世界中に公開されることになるため商用利用とみなされます。

また、著作権フリー=フリー素材というわけではない点にも注意が必要です。

著作権フリーとは、著作者の死後70年間が経過したもので著作権の保護期間が満了したとみなされるものや、著作権者が著作権を放棄したものなどを指します。

著作権フリーの物であれば制限がないため安心して利用できると言えるでしょう。

しかし、著作権フリーとフリー素材の意味を区別できていない方も多くいます。

もしも、外注先がフリー素材を利用している場合には、以下の2点を念のために確認しておくとよいでしょう。

・フリー素材の引用元はどこなのか

・利用規約の確認が済んでいるのか

著作物の利用可能範囲を適切に把握し安全に利用することで、トラブルの回避につながり、安心したサイト運営につながります。

もしも著作権侵害の当事者となってしまったら

もしも著作権侵害の当事者になってしまったとしたらどのような行動をとることが得策なのでしょうか。双方の立場に立って解説していきます。

加害者の場合

もしも気づかぬうちに著作権を侵害してしまっていたとしたらどのような行動をとるのがよいのか解説します。慌てず、順を追って対処しましょう。

指摘される前に自ら気づいた場合

自社ホームページが著作権侵害を起こしてしまっていた場合、「どの期間」「どの部分」「どのように」著作権侵害を行なっていたのか、事実確認を取りましょう。

はじめに、できるだけ早い段階で著作権侵害に該当するページの非表示や削除を行ないます。そして、著作元の確認を行ない、使用許可をいただけるか交渉をしましょう。上手くいけば、そのままページの利用ができることも考えられるため、適切に状況把握をし、先方に説明をすることが重要です。

著作権元からの指摘により気づいた場合

相手からの指摘により気づいた場合もやらなければならない内容に変わりはありませんが、できるだけ速やかに行なうことが重要なポイントとなります。

指摘されたにも関わらず、放置してしまった場合には故意に著作権侵害を行なったとみなされてしまい、刑事告訴などの可能性も出てくるかもしれません。著作権元の被害も拡大する一方となるため、迅速な対応を心がけましょう。

被害者の場合

自分が著作権を所有している著作物の掲載を発見した場合、利用を承諾していないものに関しては著作権侵害だと言えるでしょう。

その場合には、まず以下の4つの準備をします。

・著作権侵害である証拠を押さえる

・著作権侵害をした加害者のホームページアドレス、所属、作品の公開場所などにおいて調査を進める

・著作物が自分のものであると公に証拠として提出できる物を揃える

・行動指針を決める

そのうえで、加害者側へ問い合わせフォームなどの連絡手段を用いて連絡をします。

加害者からの対応により示談でうまくまとまれば問題はないのですが、示談でまとまらない場合には訴訟や、刑事告訴など強力な手段をとることもやむを得ません。

ただし、最初から刑事告訴など息まいて行動するのではなく、色々な可能性を踏まえた準備をして交渉に臨むとよいでしょう。

著作権の取り扱いについて正しく理解してホームページを制作しましょう

ホームページ制作において、さまざまなコンテンツに著作権が発生することや、外注した場合の著作権の取り扱いについて解説しました。

ホームページの制作を外注した場合には、今後の展開の必要に応じて、著作者財産権の譲渡についてしっかり契約時に締結をしておいたり、ライセンス契約を締結したりすることで著作権侵害をせず安心して運営できます。

また、フリー素材への取り扱いにも注意が必要です。利用規約をしっかりと理解し、適切な利用をしましょう。

著作権の侵害をすることなく安全なホームページの運営が第一に重要であることは変わりありません。しかし、万が一、著作権侵害の当事者となってしまった場合には落ち着いて適切な対処を心がけましょう。

著作権の扱いについてまだ不安がある方、ホームページで制作してもらった画像や作図をパンフレットやカタログに流用したい方は、シスコムへご相談ください。弊社では、ホームページと連動したグラフィック制作も承ります。是非お気軽にご相談ください。

この記事のまとめ

- 著作権は「著作者財産権」と「著作者人格権」に分けられる

- 著作者が権利を譲渡した場合には、著作権者(譲渡された人)の承諾が必要

- ホームページの著作権は著作者である制作者(外注先)にある

- 「ライセンス契約」と「著作権譲渡契約」の違いについて理解する

- フリー素材は著作者により使用を許可された素材だが、著作権がないわけではないため規約に従う

- 著作権の取り扱いについて正しく理解してホームページを制作する