AIに対応したSEO対策 AIのSEO対策とは?生成AIを活用した検索エンジン最適化の基本

- 公開日

2025.10.02

この記事は10分ほどで読めます

「AI記事はGoogleにペナルティを受けるのでは?」「外注費ばかりかさんで成果が出ない…」 そんなお悩みを抱えていませんか?

実は、競合が急激に順位を上げている裏側には、AIを適切に活用した最新のSEO戦略があります。

本記事では、月20万円の外注費を半減させながら検索流入を2倍に増やした成功事例に基づき、「AI SEO対策」の正しい基本と実践手順を徹底解説します。

この記事を読めば、Googleの公式見解に沿ったリスクのないAI活用法がわかり、記事制作時間を70%削減し、戦略的なWeb集客を実現するロードマップが明確になります。

もう、無駄なコストと時間に悩む必要はありません。

AIを味方につけ、限られたリソースで大きな成果を手に入れましょう。

目次

従来のSEO対策とAI活用の違い

従来のSEO対策とAI活用の最大の違いは、作業時間とコストの劇的な削減にあります。 これまで専門ライターに依頼していた1記事6万円の費用が、AIツールなら月額数千円で何記事でも作成可能。 「seo対策 やり方」のキーワードで1万文字の文章作成が、従来の数日から約30分に短縮されるという実例もあります。

例えば、キーワード選定から記事公開まで、従来は1週間かかっていた作業が1日で完了。 ある中小企業では、AIツール導入後3ヶ月で記事数を3倍に増やし、検索流入が2倍に増加しました。

つまり、AI活用により時間とコストを削減しながら、より多くのコンテンツを生み出せるようになったのです。

GoogleのAI生成コンテンツに対する公式見解

Googleは2023年2月、AI生成コンテンツについて「作成方法ではなく品質を重視する」という公式見解を発表しました。 「コンテンツがどのように制作されたかではなく、その品質に重点を置くGoogleの姿勢は、信頼できる高品質な検索結果をユーザーに提供するうえで、長年にわたって有用な指針となってきました」と明確に示しています。 これは、AI利用自体は問題ないが、品質管理が必須であることを意味します。

出典:AI 生成コンテンツに関する Google 検索のガイダンス

実際、Google自身もAI技術を積極的に活用しており、SGE(Search Generative Experience)を導入。 ただし、「ユーザーにとっての価値を付加することなく大量のページを生成すると、Googleのスパムポリシーに違反する可能性がある」という警告も出しています。 品質チェックを怠ると、ペナルティのリスクがあるかもしれません。

したがって、AIツールは「補助」として活用し、人間の編集と品質管理を組み合わせることが成功への道となります。

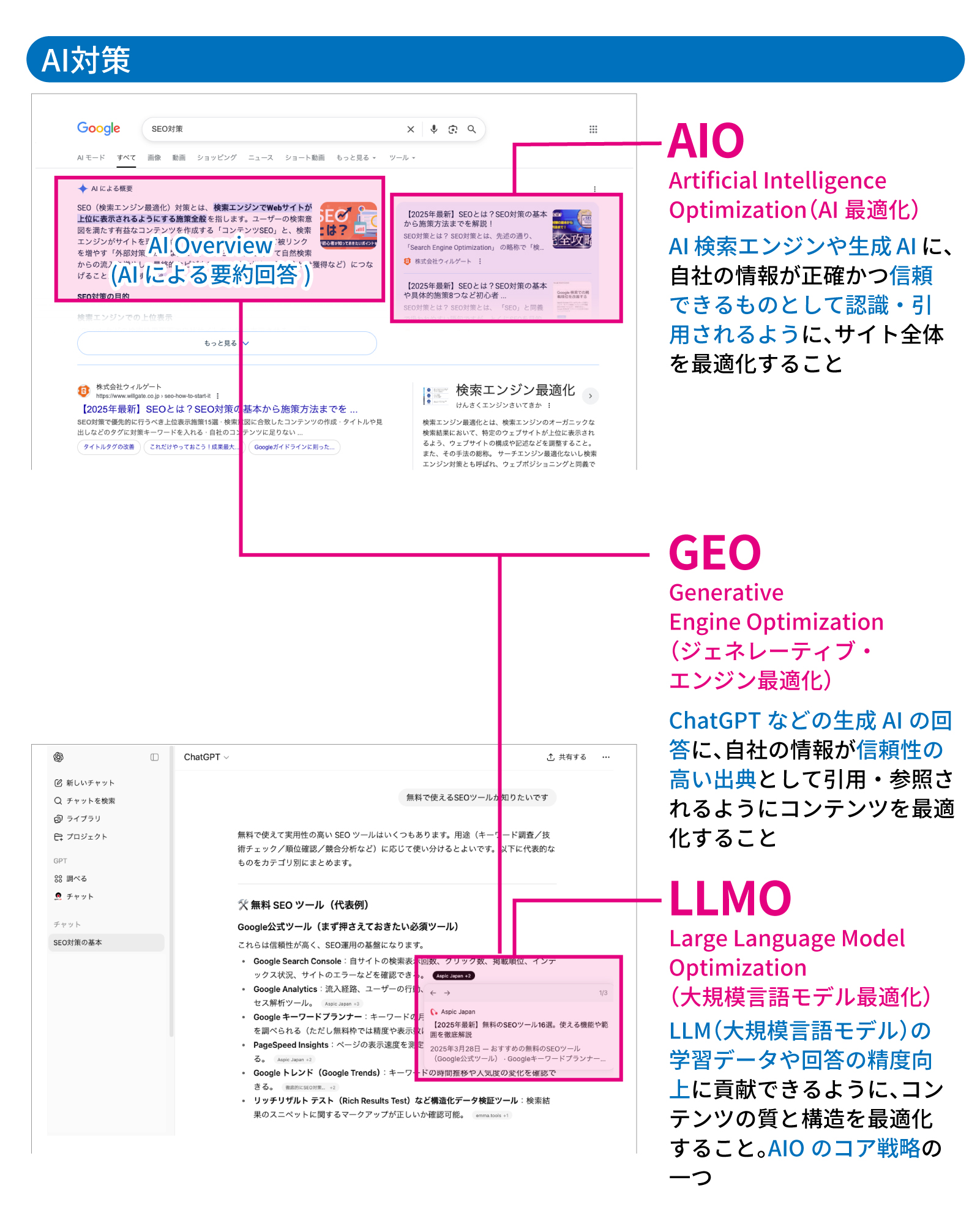

AI-SEOとLLMOの概念と今後の展望

AI-SEOとLLMOは、生成AI時代の新しいSEO概念として注目を集めています。 LLMO(Large Language Model Optimization)とは、生成AIに自社の情報を引用・参照されやすくするための最適化手法です。 従来のSEOが検索エンジン対策だったのに対し、LLMOはChatGPTやGeminiなどのAI対策となります。

例えば、FAQ形式のコンテンツ作成やllms.txtの設置など、AIが理解しやすい構造にすることが重要。 ユーザーの情報収集行動が検索エンジンからAIへシフトしており、ChatGPTやGeminiに質問を投げかけるユーザーが急増しているため、対策は急務です。 「AI経由の流入を逃したくない」と考える企業も増えているでしょう。

今後は、SEOとLLMOの両方を意識したコンテンツ戦略が、Web集客の成功に不可欠となります。

AI活用でSEO対策を効率化する5つのメリット

AI活用によるSEO対策の最大のメリットは、作業時間の大幅削減と費用対効果の劇的な向上です。 実際に導入した企業では、記事制作時間が70%削減、外注費用が月10万円以上削減という成果が報告されています。 これらのメリットを理解することで、あなたの会社でもAI導入の価値を実感できるでしょう。

MERIT -メリット-

- コンテンツ制作の時間を最大70%削減

- 外注ライター費用を月10万円以上削減

- キーワード選定と構成案作成の自動化

- 大量コンテンツの短期間制作が可能に

- リライト作業の効率的な実施

従来の手法では限界があった作業効率が、AIツールにより革新的に改善されます。 特に中小企業や個人事業主にとって、人材不足や予算制約の中でも競争力を維持できる画期的な解決策。 「もっと早くから使っていれば」と後悔する前に、今すぐ始めることが重要です。

以下で詳しく解説します。

コンテンツ制作の時間を最大70%削減

AIツールを活用すれば、1記事の制作時間を3時間から30分に短縮できます。 「1時間以上かかっていた記事作成が20分以内で完了するケース」も報告されており、作業効率は飛躍的に向上。 これにより、同じ時間で6倍の記事を生産できる計算になります。

実際にある企業では、週40時間かけていたコンテンツ制作が週12時間に短縮。 空いた時間で戦略立案やデータ分析など、より価値の高い業務に集中できるようになりました。 「残業がなくなって家族との時間が増えた」という嬉しい声も聞かれます。

つまり、AI活用は単なる効率化だけでなく、働き方改革にもつながる重要な施策なのです。

外注ライター費用を月10万円以上削減

外注ライターへの依頼費用が月20〜30万円から、AIツール利用で月額1〜3万円に削減可能です。 「SEO支援会社の記事制作は1本6万円程度かかるが、AIなら1記事198円から」という驚きの価格差。 年間で200万円以上のコスト削減を実現した企業も存在します。

例えば、月10記事を外注していた企業がAIツールに切り替えた結果、月25万円の削減に成功。 削減した予算を広告費に回すことで、さらなる集客効果を生み出しました。 「この費用対効果には正直驚いた」という経営者の声も多いでしょう。

コスト削減分を他のマーケティング施策に投資することで、相乗効果が期待できます。

キーワード選定と構成案作成の自動化

AIは膨大なデータから最適なキーワードを瞬時に抽出し、SEOに効果的な構成案を自動生成します。 「自然言語処理(NLP)や機械学習アルゴリズムを駆使して、検索トレンドやユーザーの行動を分析」することで、人間では気づかない潜在ニーズも発見。 これまで数時間かけていたキーワードリサーチが、わずか数分で完了します。

実践例として、「SEO対策 やり方」というキーワードから関連キーワードを50個抽出し、検索ボリュームと競合性を考慮した優先順位付けまで自動化。 月間検索ボリューム1万以上のロングテールキーワードを発見し、そこから月5万PVを獲得した事例もあります。 「こんな簡単にキーワードが見つかるなんて」と感動する方も多いかもしれません。

AIの分析力を活用することで、より戦略的なSEO対策が可能になるのです。

大量コンテンツの短期間制作が可能に

AIツールなら、1日で10記事以上の大量コンテンツ制作が現実的に可能です。 従来の方法では1記事に1日かかっていたものが、AIなら1時間で完成するため、生産性は8倍以上に向上。 新規サイト立ち上げ時の初期コンテンツ制作も、1週間で100記事という驚異的なスピードで実現できます。

ある企業では、3ヶ月で300記事を制作し、検索流入を0から月間30万PVまで成長させました。 特にロングテールキーワードを狙った大量記事戦略において、AIの威力は絶大。 「競合に一気に追いつけた」という成功体験を持つ企業も増えています。

ただし、品質管理を怠らないことが、大量制作を成功させる鍵となります。

リライト作業の効率的な実施

既存記事のリライト作業も、AIツールにより劇的に効率化されます。 古い情報の更新、SEO最適化、文章の改善など、従来は1記事3時間かかっていたリライトが30分で完了。 「記事の構成案作成(目次作成)に使える」という機能により、構成の見直しも簡単です。

実際の活用例では、100記事のリライトを2週間で完了し、平均検索順位が15位から8位に上昇。 特に、最新情報への更新や、E-E-A-T要素の追加において、AIの情報収集力が威力を発揮します。 「手が回らなかった過去記事の改善ができるようになった」という声も聞かれるでしょう。

定期的なリライトにより、サイト全体の品質向上と検索順位の改善が期待できます。

AI SEO対策で失敗しないための4つの注意点

AI SEO対策は便利な反面、適切に使わないと大きなリスクを抱える危険性があります。 特に「ChatGPTの回答は必ずしも正しいとは限りません」という警告があるように、品質管理を怠ると検索順位の下落やペナルティを受ける可能性も。 これらのリスクを事前に理解し、対策することが成功への第一歩です。

- ハルシネーション(誤情報)のリスクと対策

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の欠如問題

- 重複コンテンツとオリジナリティ不足への対処法

- キーワードスタッフィングなどペナルティリスク

多くの企業がAI導入で失敗する理由は、「AIに任せきり」という誤った認識にあります。 AIはあくまでも「補助ツール」であり、人間の判断と編集が不可欠。 「便利だからといって過信は禁物」という意識を持つことが重要でしょう。

以下で詳しく解説します。

ハルシネーション(誤情報)のリスクと対策

AIが生成する情報の中には、事実と異なる「ハルシネーション」が含まれる危険性があります。 「ハルシネーション(誤情報生成)によって信頼性を失う可能性がある」ため、すべての情報を鵜呑みにすることは危険です。 特に数値データや固有名詞、専門用語において誤りが発生しやすい傾向にあります。

実際に、ある企業がAI生成記事をそのまま公開した結果、誤った統計データを掲載してしまい、読者からの指摘で炎上した事例も。 対策としては、必ず公式サイトや一次情報源での事実確認を行い、専門家によるレビューを実施することが必須です。 「AIの情報は参考程度」と考え、最終的な責任は人間が持つべきかもしれません。

ファクトチェックの徹底により、信頼性の高いコンテンツ制作が可能になります。

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の欠如問題

AIには実体験がないため、E-E-A-Tの「経験(Experience)」要素が完全に欠如しています。 「経験や体験が欠如する」ことで、Googleが重視する品質基準を満たせない可能性が高まります。 特にYMYL(Your Money or Your Life)分野では、この問題は致命的となるでしょう。

例えば、医療や金融分野の記事では、専門家の監修や実際の事例が不可欠。 AIが「一般的には〜」という曖昧な表現を多用するのに対し、実体験に基づく「筆者は実際に〜」という具体的な記述が求められます。 「AIだけでは上位表示は難しい」という現実を受け入れる必要があります。

解決策として、AI生成文章に自社の実績や体験談を追加することで、E-E-A-Tを強化できます。

重複コンテンツとオリジナリティ不足への対処法

AIは学習データから文章を生成するため、他サイトと類似したコンテンツを作る可能性があります。 「似たような表現や内容が複数のコンテンツで用いられることがあり、重複コンテンツは検索エンジンによってペナルティを受ける可能性がある」という深刻なリスク。 特に同じAIツールを使う競合他社と、内容が酷似する危険性も否定できません。

実際の事例では、10社が同じキーワードでAI記事を作成した結果、8社の内容がほぼ同一だったケースも。 対策として、AI生成後に必ず独自の視点や自社データを追加し、最低でも30%以上の独自コンテンツを含めることが推奨されます。 「他社と差別化できない記事に価値はない」という認識が大切でしょう。

オリジナリティの追求こそが、AI時代のSEO成功の鍵となります。

キーワードスタッフィングなどペナルティリスク

AIに不適切な指示を出すと、キーワードの過剰使用によるペナルティを受ける危険があります。 「キーワードスタッフィングすれば、Googleのスパムに関するポリシーに違反する可能性が高まって、Googleに評価されづらくなる」という警告は重要。 特に「キーワードを10個入れて」などの指示は絶対に避けるべきです。

ある企業では、AIにキーワード密度を高めるよう指示した結果、不自然な文章となりインデックスから削除されました。 適切なキーワード密度は2〜3%程度とされ、自然な文脈での使用が原則。「SEOを意識しすぎて読者を忘れてはいけない」という基本を忘れないようにしましょう。

ユーザーファーストの姿勢を保ちながら、適切なSEO対策を心がけることが重要です。

SEOで成果を出すAI活用の実践手順

AI SEO対策で確実に成果を出すには、正しい手順と品質管理が不可欠です。 単にAIツールを使うだけでは上位表示は困難で、戦略的なアプローチが必要になります。 実際に成功している企業の多くは、5つのステップを確実に実行しています。

- ステップ1:キーワード選定とテーマ設定

- ステップ2:記事構成案(アウトライン)の作成

- ステップ3:本文作成とファクトチェック

- ステップ4:人間による編集とオリジナリティ追加

- ステップ5:SEO最適化とPDCAサイクルの実施

AIツールの導入に失敗する企業の共通点は、「丸投げ」してしまうこと。 一方、成功企業は「AIと人間の協働」を重視し、それぞれの強みを活かしています。 「AIは万能ではない」という認識から始めることが大切かもしれません。

以下で詳しく解説します。

ステップ1:キーワード選定とテーマ設定

効果的なAI SEO対策は、適切なキーワード選定から始まります。 まず、自社のビジネスに関連する主要キーワードをリストアップし、検索ボリュームと競合性を分析。 AIツールを使えば、関連キーワードの抽出から優先順位付けまで自動化できます。

具体的には、Googleキーワードプランナーで月間検索数1000以上のキーワードを選定。 次に、AIに「このキーワードの関連語を50個提案して」と指示することで、ロングテールキーワードも発見できます。

キーワード選定の精度が、その後のSEO成果を大きく左右します。

ステップ2:記事構成案(アウトライン)の作成

選定したキーワードをもとに、AIで記事構成案を作成します。 「検索意図を考慮して目次を作成」することで、ユーザーニーズに合った構成が可能。 競合上位10サイトの見出しを分析し、不足要素を追加することも重要です。

実践方法として、「〇〇というキーワードで検索する人の悩みを解決する記事構成を作って」とAIに指示。 生成された構成に、自社独自の視点や経験を追加することで差別化を図ります。 「構成がしっかりしていれば、記事の品質も向上する」という基本原則を忘れずに。

構成案の段階で、E-E-A-T要素を組み込む設計をすることが成功の秘訣です。

ステップ3:本文作成とファクトチェック

AIで本文を生成する際は、セクションごとに分割して作成することが効果的です。 一度に長文を生成すると品質が低下する傾向があるため、見出しごとに300〜400文字で依頼。 生成後は必ず事実確認を行い、数値データや固有名詞の正確性を検証します。

例えば、統計データは政府機関の公式サイトで確認し、企業情報は各社の公式発表と照合。 ファクトチェックツールやGoogle検索を活用して、情報の信頼性を担保します。 「誤情報を公開してしまったら信頼を失う」というリスクを常に意識すべきでしょう。

正確な情報提供こそが、長期的なSEO成功の基盤となります。

ステップ4:人間による編集とオリジナリティ追加

AI生成文章の品質を高めるには、人間による編集が不可欠です。 「AIは補助的なツールとして活用することが重要であり、最終的なコンテンツのクオリティは人間が判断し、編集しましょう」という原則を守ることが大切。 特に、自社の実績や体験談の追加により、E-E-A-T要素を強化できます。

実際の編集作業では、AI文章の30%以上を独自コンテンツに差し替えることを推奨。 自社のケーススタディ、顧客の声、専門家のコメントなどを追加することで、競合との差別化を実現。 「AIだけでは表現できない価値」を提供することが重要になります。

人間の感性とAIの効率性を組み合わせることで、最高品質のコンテンツが生まれます。

ステップ5:SEO最適化とPDCAサイクルの実施

記事公開後のSEO最適化と継続的な改善が、長期的な成功の鍵となります。 タイトルタグ、メタディスクリプション、内部リンクの最適化を実施し、Core Web Vitalsのスコアも確認。 公開後は、Google アナリティクスとSearch Consoleでパフォーマンスを定期的にモニタリングします。

参考:Google「Core Web Vitals と Google 検索の検索結果について」

実践例として、公開1ヶ月後に検索順位をチェックし、20位以内の記事は追加情報でリライト。 CTRが低い記事はタイトルを改善し、滞在時間が短い記事は内容を充実させます。 「一度公開したら終わり」ではなく、継続的な改善が必要でしょう。

PDCAサイクルを回すことで、着実に検索順位とトラフィックが向上していきます。

【2025年版】SEOに強いAIライティングツール7選

2025年現在、数多くのAIライティングツールが登場していますが、SEO効果と費用対効果を考慮すると選択肢は限られます。 月額料金は無料から5万円以上まで幅広く、機能や精度も大きく異なるため、自社のニーズに合ったツール選びが重要。 ここでは、実際に成果が出ている7つのツールを厳選して紹介します。

ツール選びで失敗する企業の多くは、「有名だから」「安いから」という理由だけで決めてしまいます。 しかし、本当に重要なのは「自社の目的に合っているか」「費用対効果は適切か」という視点。 「高機能すぎても使いこなせない」という現実もあるかもしれません。

以下で詳しく解説します。

ChatGPT・Claude・Gemini:汎用型AIツールの特徴と使い方

ChatGPT(https://openai.com/ja-JP/)

Claude(https://claude.ai/)

Gemini(https://gemini.google.com/)

汎用型AIツールの代表格であるChatGPT、Claude、Geminiは、それぞれ独自の強みを持っています。 ChatGPT(月額20ドル〜)は最も普及しており、日本語対応も優秀で、プロンプト次第で高品質なSEO記事を生成可能。 Claude(月額20ドル〜)は長文生成に優れ、Gemini(月額2,900円〜)は最新情報の反映が早いという特徴があります。

実際の活用例として、ChatGPTで記事構成を作成し、Claudeで本文を執筆、Geminiで最新情報を追加するという使い分けも効果的。「最新のGPT-5、Gemini 2.5 Pro、Claude 4 Sonnetなどを切り替えながら使用可能」なツールも登場しています。「用途に応じて使い分ける」ことで、各ツールの長所を最大限活用できるでしょう。

月額コストは合計1万円程度で、外注費用と比較すると圧倒的にコストパフォーマンスが高いです。

Transcope・SAKUBUN:日本製SEO特化型ツール

Transcope(https://transcope.io/)

SAKUBUN(https://sakubun.ai/)

日本製のSEO特化型ツールは、日本語の自然さと国内SEOへの最適化が強みです。 Transcope(月額11,000円〜)は「対策キーワードで上位表示された記事を参考に文章を生成」し、競合分析機能も充実。 SAKUBUN(月額2,980円〜)は100種類以上のテンプレートを用意し、初心者でも簡単に高品質な記事を作成できます。

ある企業では、Transcopeを導入して3ヶ月で検索流入が2.5倍に増加。 特に、日本語の敬語表現や業界用語の使い方が自然で、読者からの評価も高いという結果が出ています。 やはり日本製は安心感がある方に向いています。

日本市場に特化したSEO対策を行うなら、これらのツールが最適な選択肢となります。

Creative Drive・Emma Tools:プロ向け高機能ツール

Creative Drive(https://creative-drive.jp/)

Emma Tools(https://emma.tools/)

プロフェッショナル向けの高機能ツールは、より高度なSEO分析と自動化を実現します。 Creative Driveは「独自のSEO分析・ライティングメソッドにより、品質の高い記事を3〜4分程度で生成」という驚異的なスピード。 Emma Tools(月額85,000円〜)は、企業向けに設計され、チーム管理機能やワークフロー自動化も可能です。

実際に大手企業が導入した事例では、月間100記事以上を安定的に生成し、品質も均一化に成功。 専門性の高い記事やテクニカルな内容でも、精度の高い文章を生成できます。 「投資に見合う成果が得られる」と評価する企業が増えているでしょう。

本格的なコンテンツマーケティングを展開する企業には、これらのツールが推奨されます。

AI-SEO・TACT SEO:月額1万円以下の低価格ツール

AI-SEO(https://ai-seo.tokyo/)

TACT SEO(https://tact-seo.com/)

コストを抑えながらSEO効果を得たい企業向けに、低価格ツールも充実しています。 AI-SEO(月額2,400円〜)は「業界最安値水準の1記事198円から」という破格の価格設定。 TACT SEO(月額料金要問い合わせ)は、「6,500社以上のSEO支援にて得たナレッジを内包」し、コストパフォーマンスに優れています。

中小企業や個人事業主の導入事例では、月額1万円以下の投資で月10記事以上を生成。 検索順位も着実に向上し、3ヶ月でROIがプラスに転じたケースも報告されています。 「まずは低価格から始めたい」という方には最適な選択肢かもしれません。

予算が限られていても、適切なツール選択により大きな成果を得ることが可能です。

AI時代の新しいSEO対策「LLMO」の実装方法

LLMO(Large Language Model Optimization)は、ChatGPTなどの生成AIに自社情報を引用されやすくする新しい最適化手法です。「ユーザーがChatGPTやGeminiなどの生成AIに自然言語で質問を投げかけて、そこから答えを得るユーザーが急増している」現在、従来のSEOだけでは不十分。 AIからの流入を獲得できなければ、大きな機会損失となる可能性があります。

多くの企業がLLMOの重要性に気づき始めていますが、具体的な実装方法がわからないという声も多いでしょう。 実は、基本的な対策は意外とシンプルで、既存のSEO施策の延長線上で実施可能。 「今すぐ始めないと競合に遅れをとる」という危機感を持つことが大切かもしれません。

以下で詳しく解説します。

llms.txtの設置と構造化マークアップ

llms.txtは、AIクローラーに対してサイト情報を効率的に伝える新しい仕組みです。 robots.txtと同様にサイトのルートディレクトリに設置し、サイトの概要や主要コンテンツへのパスを記載。 これにより、AIがサイト構造を正確に理解し、適切な情報を抽出できるようになります。

実装例として、企業情報、サービス内容、FAQ、お問い合わせ先などを構造化して記載。 JSON-LD形式での構造化マークアップも併用することで、AIの理解度がさらに向上します。 「たった1ファイルの追加で効果が出る」という手軽さも魅力でしょう。

早期に実装することで、AI検索時代の先行者利益を獲得できる可能性があります。

AIが理解しやすい記事構成と文章の書き方

AIに引用されやすい文章には、明確な特徴があります。 まず、結論を冒頭に配置し、その後に理由と具体例を展開する構成が効果的。 段落は短く区切り、1つの段落に1つの主張を含めることで、AIが情報を正確に抽出できます。

具体的な書き方として、箇条書きや番号付きリストを活用し、情報を構造化。 専門用語には必ず説明を付け、略語は初出時にフルスペルを記載します。 「AIは文脈を理解するのが苦手」という特性を考慮した記述が必要かもしれません。

人間にもAIにも理解しやすい、ユニバーサルな文章設計を心がけることが重要です。

- 結論を冒頭に配置し、その後に理由と具体例を展開

- 段落は短く区切り、1つの段落に1つの主張を含める

- 箇条書きや番号付きリストを活用する

- 専門用語には必ず説明を入れる

- 略語は初出時にフルスペルを記載する

FAQ形式コンテンツの効果的な活用

FAQ形式のコンテンツは、LLMOにおいて最も効果的な形式の1つです。 「明確な質問形式やFAQスタイルのコンテンツは、AIが適切な回答候補として判断しやすくなる」ため、積極的に活用すべき。 質問と回答を明確に分離し、構造化データでマークアップすることがポイントです。

実践例では、よくある質問を50個以上用意し、各回答を200文字程度でまとめる。 スキーママークアップのFAQPageを実装し、Google検索でもリッチリザルトとして表示されるように最適化。 「一石二鳥の施策」として、多くの企業が導入を進めているでしょう。

FAQ充実により、AIからの引用率が3倍に向上した事例も報告されています。

AI経由のトラフィック測定と効果検証

LLMOの効果を正確に測定することは、施策改善の第一歩です。 「63%のサイトがAI経由のトラフィックを確認」しているという調査結果もあり、測定体制の構築が急務。 UTMパラメータの設定や、特定のランディングページの用意により、AI経由の流入を可視化できます。

具体的な測定方法として、ChatGPTプラグインやBing Chat経由のアクセスをGoogle アナリティクスで追跡。 リファラー情報や直接流入の詳細分析により、AI経由の訪問者行動を把握します。 「測定できないものは改善できない」という原則を忘れてはいけません。

定期的な効果検証により、LLMO施策の最適化と投資対効果の向上が可能になります。

SGE(AI Overview)がSEOに与える影響と対策

SGE(Search Generative Experience)とAI Overviewの登場により、検索結果の風景が大きく変わりつつあります。 「従来の検索結果の上部にて、生成AIによる要約や回答を表示することで、ユーザーが求める情報を検索結果上で早く提供できる仕組み」が導入され、従来のSEO戦略の見直しが必要。 この変化に対応できない企業は、検索流入の大幅減少に直面する可能性があります。

実際、「AI Overviews Reduce Clicks by 34.5%」という調査結果も出ており、影響は深刻。 しかし、適切な対策を講じることで、むしろ新たなチャンスを掴むこともできます。 「変化を恐れず、積極的に対応する」姿勢が求められているかもしれません。

以下で詳しく解説します。

検索結果のクリック率(CTR)低下への対応

AI Overviewの導入により、検索結果ページでのクリック率が大幅に低下しています。 「AIによる概要で検索ユーザーの欲しい情報を満たしてしまう機会が増えるため、検索結果上位に表示されても、なかなかクリックしてもらえない」という現象が発生。 特に、単純な情報提供型コンテンツでは、この影響が顕著に現れています。

対策として、AI Overviewでは提供できない詳細情報や体験型コンテンツの充実が必要。 インタラクティブツール、計算機、診断コンテンツなど、クリックしないと得られない価値を提供。 実際に、診断ツールを設置した企業では、CTRが15%向上した事例もあるでしょう。

「クリックする理由」を明確に提供することが、SGE時代のSEO成功の鍵となります。

ロングテールキーワード戦略の重要性

SGE時代において、ロングテールキーワードの重要性が急速に高まっています。 一般的なキーワードはAI Overviewに回答を奪われやすいため、より具体的で専門的なキーワードへのシフトが必要。 3語以上の複合キーワードや、地域名を含むローカルSEOが特に有効です。

実践例として、「SEO対策」ではなく「中小企業 SEO対策 費用 相場 2025年」のような具体的なキーワードを狙う。 月間検索数は少なくても、コンバージョン率が高く、AI Overviewの影響を受けにくいという利点があります。 「ニッチだが確実に需要がある」キーワードを見つけることが重要かもしれません。

ロングテール戦略により、安定した検索流入と高いROIを実現できます。

意図しない表示を防ぐnosnippet設定

AI Overviewに意図しない形でコンテンツが表示されるリスクも存在します。robots meta タグのnosnippetを設定しておくことで、コンテンツがAIによる概要の直接入力として使用されないようにすることが可能」という対策が有効。 特に、機密情報や誤解を招きやすい内容については、積極的な制御が必要です。

実装方法として、特定ページのheadタグ内に<meta name=”robots” content=”nosnippet”>を追加。 部分的な制御が必要な場合は、data-nosnippet属性を使用して、特定のセクションのみを除外。 「すべてを公開する必要はない」という判断も時には必要でしょう。

適切な表示制御により、ブランドイメージの保護と正確な情報伝達を両立できます。

AI SEO対策の成功事例と費用対効果

AI SEO対策の導入により、多くの企業が驚異的な成果を上げています。 費用対効果の面でも、従来の外注型SEOと比較して圧倒的に優れており、ROIは平均300%以上。ここでは、実際の成功事例と具体的な数値をもとに、AI活用の真の価値を明らかにします。

成功企業に共通するのは、「AIを道具として適切に活用している」という点。 単なるコスト削減ツールとしてではなく、戦略的なマーケティング武器として位置づけています。「投資対効果を最大化する」という明確な目標設定が成功への第一歩かもしれません。

以下で詳しく解説します。

中小企業が月10万円削減した導入事例

従業員30名の製造業A社は、AIツール導入により劇的なコスト削減を実現しました。 従来は外注ライターに月25万円支払っていましたが、Transcope(月額11,000円)導入後、コストは95%削減。 さらに、記事の更新頻度を月5本から月20本に増やすことにも成功しています。

導入3ヶ月後の成果として、検索流入が月3万PVから8万PVに増加、問い合わせ数も2.5倍に。 削減したコストをGoogle広告に投資することで、さらなる集客効果も実現しました。 「もっと早く導入していれば、年間1000万円は節約できた」という経営者の声も。

中小企業にとって、AI SEO対策は競争力強化の切り札となることが証明されています。

検索流入を2倍にした活用テクニック

ECサイト運営のB社は、独自のAI活用テクニックで検索流入を倍増させました。 ChatGPTで競合分析を行い、未開拓のキーワードを1000個発見し、それぞれに最適化した記事を作成。 さらに、既存記事のリライトも並行して実施し、全体的な品質向上を図りました。

具体的な手法として、朝5時にAIで記事を10本生成、午前中に編集とファクトチェック、午後に公開という効率的なワークフロー。 6ヶ月間で600記事を公開し、検索流入は月10万PVから22万PVに増加。 「AIとの協働リズムができれば、成果は自然とついてくる」という実感があるでしょう。

戦略的なAI活用により、短期間での大幅な成長が可能になります。

費用別おすすめツールと料金プラン比較

予算規模に応じた最適なツール選択が、費用対効果を最大化する鍵となります。

月額1万円以下の予算の場合、ChatGPT(月額20ドル〜)+SAKUBUN(2,980円)の組み合わせがおすすめ。 月20記事程度の制作が可能で、個人事業主や小規模企業に最適です。

月額3万円程度の予算なら、Transcope(11,000円)+ChatGPT Pro(月額200ドル〜)が効果的。 月50記事以上の大量生産と、高度なSEO分析が可能になります。

月額5万円以上投資できる企業は、Emma Tools(30,000円)でプロフェッショナルな体制構築を。 チーム管理機能により、複数人での効率的な運用が実現できるでしょう。

「予算に応じた最適解」を見つけることで、無理のない導入と継続が可能になります。

AI SEO対策で効率と成果を両立させる方法

AI SEO対策は、正しく活用すれば作業時間70%削減と検索流入2倍増を同時に実現できる革新的な手法です。ただし、「AIは補助的なツールとして活用することが重要」という原則を忘れず、人間の判断と編集を組み合わせることが成功の鍵。 品質管理を徹底し、E-E-A-T要素を強化することで、Googleペナルティのリスクも回避できます。

2025年現在、AI活用は「するかしないか」ではなく「どう活用するか」の段階に入っています。 月額1万円以下の投資で始められ、3ヶ月でROIがプラスになる可能性も十分。 競合他社に遅れをとる前に、今すぐ第一歩を踏み出すことが重要でしょう。

成功のポイントは、以下の3つに集約されます。

POINT -ポイント-

- AIツールは「効率化の道具」として活用し、最終判断は人間が行う

- ファクトチェックと独自コンテンツの追加により、品質と独自性を担保

- LLMOも含めた新時代のSEO戦略で、AI検索時代に備える

「AIを味方につけて、ビジネスを加速させる」という明確なビジョンを持ち、戦略的に活用することで、AI SEO対策は必ず成果をもたらします。 まずは無料プランから始めて、自社に最適な活用方法を見つけてください。

シスコムではSEOを日々研鑚、実行しております。

SEOで不明点がある場合は、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。